Poco tempo per leggere l'articolo? Ascolta il podcast!

Rimani aggiornato! Segui il nostro canale WhatsApp!Hai domande su questo o altri argomenti di agronomia? Contattaci cliccando qui!

- - -

In sintesi

- Le ricerche evidenziano una correlazione negativa tra le rese del mais e l'accumulo di temperature superiori a 30 °C.

- Lo stress termico durante la fioritura può compromettere la resa, inibendo l'impollinazione e riducendo la fotosintesi netta. Tuttavia, effetti negativi sull'impollinazione sono relativamente rari.

- L'impatto dello stress da caldo estremo sul mais è principalmente attribuibile all'intensificazione dello stress idrico piuttosto che a un effetto diretto delle alte temperature.

- Temperature elevate aumentano il tasso di traspirazione delle piante, incrementando la richiesta di acqua nel suolo e accelerando l'insorgenza dello stress idrico.

- Le piante di mais rispondono allo stress idrico chiudendo gli stomi, riducendo l'assorbimento di CO2 necessario per la fotosintesi.

- I danni causati dal caldo estremo possono essere parzialmente mitigati tramite irrigazione o precipitazioni, ma non completamente eliminati

Quanto caldo è troppo caldo per il mais?

Lo stress termico è definito come l'aumento della temperatura oltre una soglia critica per un periodo sufficiente a causare danni irreversibili alla crescita delle piante (Wahid et al., 2007).

Gli agricoltori sono generalmente consapevoli dei danni causati dal caldo eccessivo, ma è fondamentale comprendere la soglia critica e il rischio di perdite di resa attuali e future.

Studi statistici hanno dimostrato correlazioni negative tra la temperatura media stagionale e la resa del mais (Lobell e Field, 2007; Sakurai et al., 2011; Tao et al., 2008). Quando le temperature superano un certo limite, le rese tendono a diminuire, con una sensibilità particolare per temperature superiori a 30 °C (Schlenker e Roberts, 2009).

I ricercatori utilizzano termini come "giorni di grado estremo" (EDD) o "giorni di calore estremo" (HDD) per quantificare l'impatto delle alte temperature sulla resa.

I giorni di calore estremo (HDD) quantificano l'accumulo di temperature superiori a questo livello (Lobell et al., 2013; Roberts et al., 2013). Le rese del mais tendono ad aumentare con la temperatura fino a questa soglia, per poi diminuire bruscamente quando le temperature la superano.

Le preoccupazioni relative agli effetti diretti del caldo estremo sul mais si sono spesso concentrate sul successo della fioritura; in particolare, la possibilità che il caldo elevato dissecchi le sete e riduca la vitalità del polline, influenzando negativamente l'impollinazione.

Tuttavia, nelle aree di produzione del mais del Nord America, è relativamente raro che le temperature raggiungano la soglia necessaria per influire sull'impollinazione. Eppure, alcuni studi hanno dimostrato che le alte temperature hanno un impatto negativo sulla resa del mais. Ciò suggerisce che sono coinvolti altri meccanismi di stress da calore.

L'aumento delle temperature globali fa sì che le colture di mais subiranno probabilmente stress da caldo più frequenti in molte aree, rendendo importante capire come il caldo elevato influisca sulla crescita e sulla resa del mais.

Gli effetti dello stress da caldo sono complessi

Gli effetti dello stress termico sul mais sono complessi e difficili da quantificare. Non dipendono solo dalla temperatura, ma anche dalla durata, dal momento dell'esposizione e dalla rapidità dell'aumento della temperatura (Wahid et al., 2007). Lo stress da caldo è frequentemente accompagnato da stress idrico, complicando la distinzione tra i loro effetti individuali sulla crescita e sulla resa.

Caldo di giorno, fresco di notte

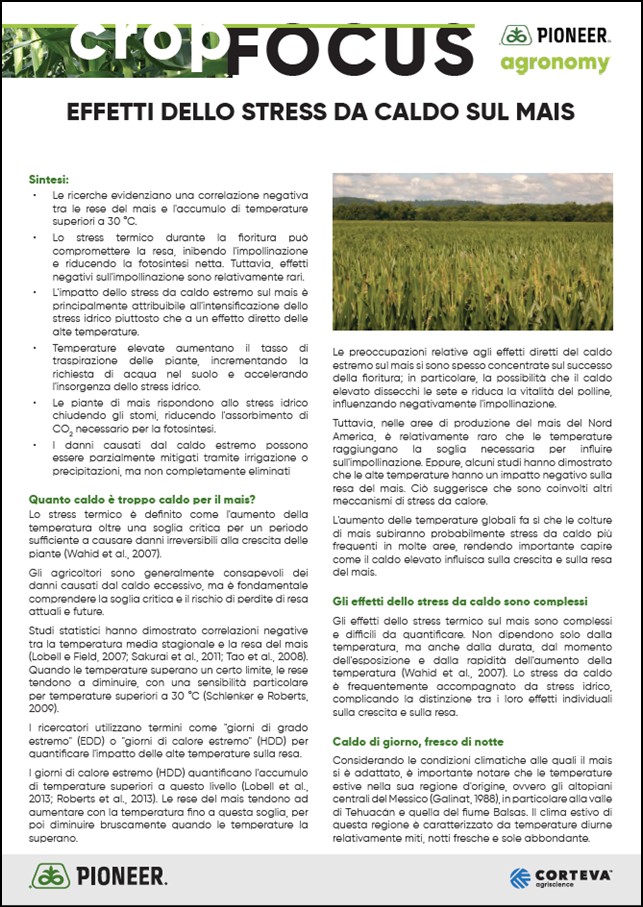

Considerando le condizioni climatiche alle quali il mais si è adattato, è importante notare che le temperature estive nella sua regione d'origine, ovvero gli altopiani centrali del Messico (Galinat, 1988), in particolare alla valle di Tehuacán e quella del fiume Balsas. Il clima estivo di questa regione è caratterizzato da temperature diurne relativamente miti, notti fresche e sole abbondante.

Al contrario, molte aree produttive, come la Corn Belt e la Pianura Padana, mostrano temperature diurne significativamente più elevate, con impatti potenzialmente dannosi sulla resa del mais. (Figura 1).

Figura 1. Temperature medie giornaliere alte e basse per Tehuacán, Puebla, negli altopiani centrali del Messico, vicino al luogo in cui il mais è stato coltivato per la prima volta, e per Des Moines, IA, nel cuore della moderna Corn Belt statunitense.

Effetti diretti dello stress termico sul mais

La fase di impostazione del numero di cariossidi è critica

La riduzione della resa del mais dovuta allo stress termico è associata a cali nella capacità di "source" e "sink". Il periodo più critico è quello di circa 4-5 settimane prima dell'emissione delle sete, quando si determina il numero di cariossidi. Circa l'85% della resa totale in granella è correlato al numero di cariossidi prodotti per ettaro (Otegui et al., 1995).

Qualsiasi stress in questo periodo che riduca il numero di cariossidi che una pianta è in grado di produrre avrà un impatto negativo sulla resa. Anche se lo stress è temporaneo e la pianta si riprende, il danno alla resa è irreversibile.

Lo stress termico in questo periodo può ridurre la resa in due modi: inibendo il successo dell'impollinazione e riducendo la fotosintesi netta, che può portare a un aumento nell’aborto della cariosside. Entrambi i meccanismi possono ridurre il numero di granella sulla spiga.

Lo stress termico può continuare a influire sulla resa attraverso il riempimento della granella, riducendone il peso, come qualsiasi altra forma di stress che inibisca l'assimilazione fotosintetica del carbonio. Anche la qualità dello stocco può essere influenzata se lo stress costringe la pianta a fare maggiore affidamento sulla mobilizzazione dei suoi carboidrati per completare il riempimento delle cariossidi.

Effetti dello stress termico sull'impollinazione

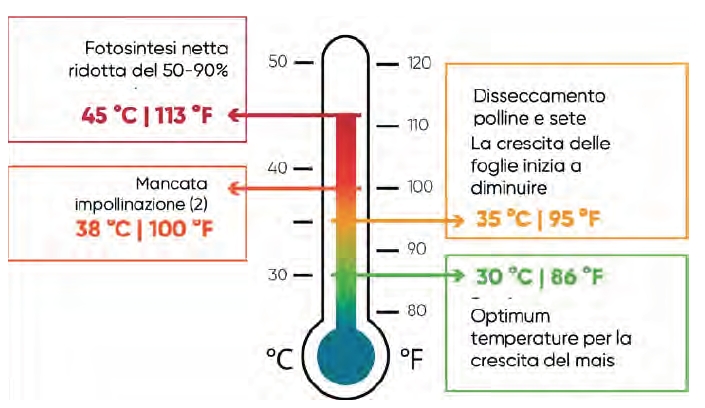

Le temperature superiori a 32 °C possono avere un impatto negativo sull'impollinazione. È stato dimostrato che l'esposizione prolungata a temperature superiori a 32 °C riduce drasticamente la germinazione del polline (Herrero e Johnson, 1980). Temperature superiori a 35 °C riducono la produzione di polline e possono seccare le sete, soprattutto se accompagnate da una bassa umidità relativa (Hoegemeyer, 2011).

Le alte temperature e la bassa umidità possono analogamente seccare i grani di polline una volta rilasciati dalle antere. Temperature superiori a 38 °C possono invece essere mortali per il polline (Nielsen, 2020).

Pennacchio di mais che mostra le antere che hanno liberato il polline. Il picco di diffusione del polline si verifica di solito a metà mattina. Una seconda emissione di polline può verificarsi nel tardo pomeriggio o in serata, quando le temperature si abbassano. In condizioni fresche e nuvolose, la diffusione del polline può continuare per gran parte della giornata.

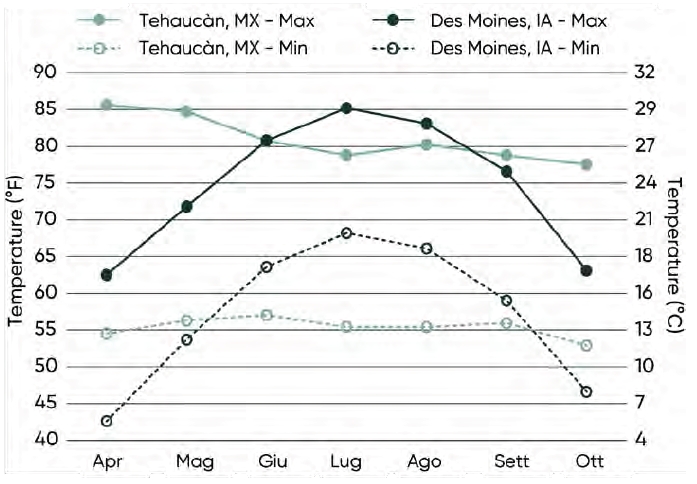

Tuttavia, la ricerca suggerisce che la perdita di resa dovuta agli effetti dello stress termico sull'impollinazione è relativamente rara in Nord America, così come in Pianura Padana (Lobell et al., 2013). Le temperature massime giornaliere nella Corn Belt si sono registrate nella metà o alla fine degli anni '90, ma l'impollinazione in generale non è mai stata gravemente compromessa. La dispersione del polline avviene in genere nelle prime ore del mattino, prima che le temperature raggiungano livelli potenzialmente dannosi.

È probabile che la temperatura massima giornaliera debba superare di gran lunga i 38°C affinché le temperature raggiungano livelli pericolosi a metà mattina, quando si verifica la maggior parte della diffusione di polline. Ad esempio, il 25 luglio 2012 è stato il giorno più caldo di un'estate notoriamente calda nell'Iowa centrale.

La temperatura massima a Des Moines ha raggiunto i 41 °C alle 17:00, ma le temperature tra le 9:00 e le 10:00 erano solo di 30-35 °C, raggiungendo appena la soglia per il disseccamento del polline e delle sete (Figura 2). Inoltre, l'impollinazione avviene nell'arco di diversi giorni, offrendo molteplici opportunità al polline vitale di raggiungere le sete esposte.

Figura 2. Temperatura nel corso della giornata del 25 luglio 2012, che mostra il momento di massima impollinazione e la temperatura massima giornaliera.

Effetti dello stress termico sulla fotosintesi

Lo stress termico può avere un impatto sulla resa del mais anche attraverso la riduzione della fotosintesi netta che può causare forti perdite sulla resa se si verifica durante il periodo critico per la determinazione del numero di cariossidi. Quando lo stress si verifica durante questo intervallo, iniziano ad abortire le cariossidi presenti all'estremità della spiga.

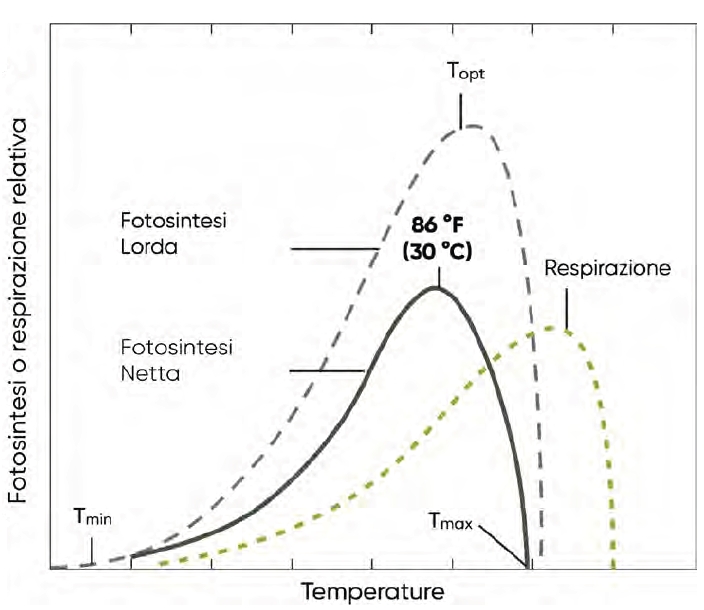

Le reazioni biologiche dipendenti dalla temperatura, come la fotosintesi e la respirazione, hanno generalmente una temperatura ottimale (Topt ) per il funzionamento (Figura 5). La fotosintesi e la respirazione sono lente a temperature più basse, aumentano con l'aumentare della temperatura e diminuiscono e infine cessano quando diventano troppo alte.

Figura 5. Modello generalizzato degli effetti della temperatura sui tassi di fotosintesi lorda, respirazione e fotosintesi netta. La fotosintesi netta nel mais è ottimizzata a 30 °C. (Figura adattata da Hopkins, 1999)

La temperatura ottimale per la respirazione è maggiore di quella per la fotosintesi. La fotosintesi netta è una misura del carbonio assimilato attraverso la fotosintesi (zucchero prodotto) meno il carbonio speso attraverso la respirazione (zucchero consumato).

La fotosintesi netta ha una Topt inferiore a quella della fotosintesi lorda a causa dell'effetto di compensazione del tasso di respirazione più elevato (Figura 5).

Le specie vegetali con la via fotosintetica C4, come il mais, hanno generalmente una temperatura ottimale più elevata per la fotosintesi rispetto alle piante C3. Nelle piante C3, la fotosintesi netta si riduce a temperature più elevate a causa di un aumento della fotorespirazione dovuto a una maggiore attività ossigenasica della ribulosio-1,5-bisfosfato carbossilasi-ossigenasi (rubisco), un enzima coinvolto nella prima fase principale della fissazione del carbonio fotosintetico. Con l'aumento della temperatura, il rapporto tra O disciolto /CO2 e la specificità della rubisco per l'O2 aumentano, favorendo l'attività dell'ossigenasi. Le piante C4 possiedono un meccanismo per eliminare questa inefficienza aumentando localmente la concentrazione di CO2 disponibile per gli enzimi della rubisco e, come tali, non sono vincolate dalla temperatura nello stesso modo.

È stato dimostrato che anche la riduzione della fotosintesi netta nel mais sotto stress termico è associata all'attività della rubisco, ma è dovuta all'inattivazione dell'enzima alle alte temperature. Una temperatura diurna di 30 °C è ideale per la crescita del mais (Miedema et al., 1987). A temperature superiori a questo livello, la fotosintesi netta diminuisce a causa della perdita di attivazione della rubisco (Crafts-Brandner e Salvucci, 2002).

Il grado di riduzione della fotosintesi netta alle alte temperature può dipendere dalla velocità con cui la temperatura aumenta. Più rapido è l'aumento, maggiore è la riduzione della fotosintesi. Crafts-Brandner e Salvucci (2002) hanno riscontrato che un rapido aumento a 45 °C ha ridotto la fotosintesi netta del 95%, mentre un aumento graduale allo stesso livello l'ha ridotta solo del 50%.

È stato dimostrato che anche il livello di radiazione solare ha un ruolo negli effetti dello stress da caldo sul mais, influenzando la temperatura ottimale per la fotosintesi netta. In condizioni di luce limitata, la temperatura ottimale si sposta più in basso a causa del fatto che la respirazione continua ad aumentare con temperature più elevate, mentre la fotosintesi lorda non aumenta a causa della limitazione della luce (Rainguez, 1979).

Figura 6. Soglie di temperatura chiave per gli effetti dello stress termico sull'impollinazione e sulla crescita del mais. 1 Crafts-Brandner e Salvucci (2002), 2 Nielsen (2020), 3 Hoegemeyer (2011), 4 Waqas et al. (2021), 5 Miedema et al. (1987).

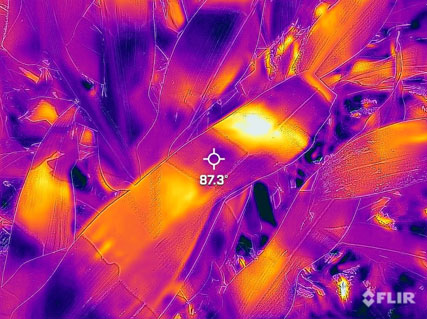

Temperatura delle foglie rispetto alla temperatura dell'aria Gli effetti della temperatura sulla fisiologia delle colture sono spesso caratterizzati in base alla temperatura dell'aria; tuttavia, la temperatura effettivamente percepita dalle cellule fotosintetiche all'interno delle foglie di mais può differire leggermente da quella dell'aria circostante. Le foglie hanno spesso una temperatura inferiore a quella dell'aria che le circonda perché l'evaporazione dell'acqua traspirata attraverso le foglie le raffredda. Più l'aria è secca, più la foglia di una pianta ben irrigata risulterà più fredda rispetto all'aria circostante. Questo effetto di raffreddamento è illustrato dal confronto tra le temperature superficiali del tessuto fogliare vivo e quelle del tessuto fogliare morto, illustrato nella Figura 3. Le temperature di una foglia viva e di una foglia morta, adiacenti l'una all'altra nella parte superiore della chioma di un campo di mais, differivano di oltre 14 °C. La temperatura della foglia viva era di 34 °C, pochi gradi sopra la temperatura ambiente dell'aria di 33 °C, mentre la foglia morta era ben al di sopra della temperatura ambientale a 39 °C.

Figura 3. Una foglia viva e una foglia morta nella chioma superiore. La temperatura superficiale della foglia viva è di 34 °C, mentre quella della foglia morta è di 39°C°. La temperatura può variare anche in base al livello di esposizione al sole e alla posizione della foglia rispetto all'angolo della luce solare in entrata. La Figura 4 mostra una foglia parzialmente ombreggiata nella chioma del mais, con l'ombreggiatura di altre foglie che crea le bande presenti nell’ immagine a infrarossi. La temperatura di una porzione ombreggiata della foglia era di 31 °C, pochi gradi al di sotto della temperatura dell'aria, mentre una porzione della foglia a pochi centimetri di distanza esposta alla luce solare diretta era più calda. Le aree ombreggiate ed esposte si spostano nel corso della giornata, quindi un determinato punto di una foglia può avere una gamma di temperature diverse anche se la temperatura dell'aria circostante è relativamente costante.

Figura 4. Differenze di temperatura delle foglie dovute all'ombreggiamento parziale della chioma. Una porzione di foglia in ombra ha una temperatura 31°C mentre una porzione illuminata dal sole a pochi centimetri di distanza è di quasi 35 °C. |

Stress termico ed idrico

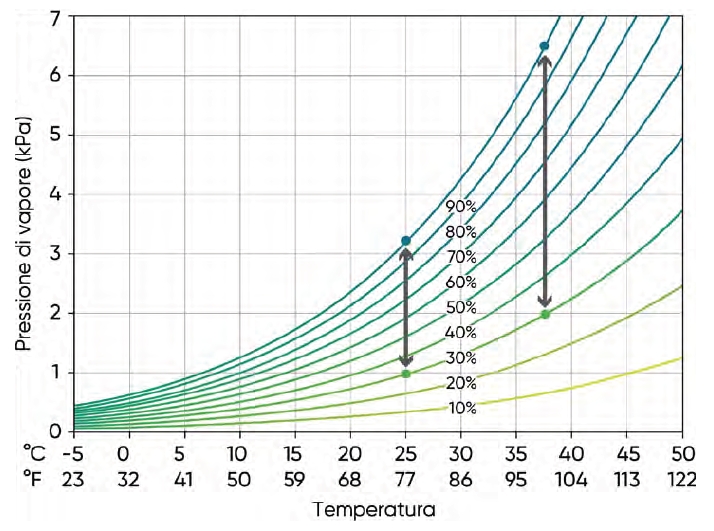

Le temperature elevate possono influenzare direttamente la resa del mais, riducendo sia l'impollinazione che la fotosintesi netta. Tuttavia, la ricerca sul campo e gli studi di modellazione delle colture suggeriscono che l'impatto maggiore sia dovuto all'interazione tra stress termico e stress idrico. Temperature più elevate aumentano il deficit di pressione di vapore (VPD) tra l'interno saturo delle foglie e l'aria ambientale, provocando un incremento del tasso di traspirazione delle piante. Questo comporta una maggiore richiesta di acqua nel suolo e può accelerare l'insorgenza dello stress da siccità.

Che cos'è il deficit di pressione di vapore?

Il deficit di pressione di vapore (VPD) rappresenta la differenza tra la quantità di acqua che l'aria può contenere quando è satura e quella che contiene attualmente. Questa variabile combina l'umidità relativa (RH) e la temperatura, descrivendo il potenziale evaporativo dell'atmosfera. Gli spazi aerei all'interno dei tessuti vegetali sono essenzialmente saturi d'acqua (100% UR). Il vapore acqueo si sposterà da un'area a maggiore concentrazione verso un'area a minore concentrazione; pertanto, se l'aria ambientale è al di sotto del 100% di umidità, essa estrarrà acqua dalle foglie, causando traspirazione.

Maggiore è il deficit di pressione di vapore tra l'interno della foglia e l'aria circostante, maggiore sarà la velocità di estrazione dell'acqua dalla pianta e della sua evaporazione. La temperatura gioca un ruolo cruciale in questa equazione, poiché la VPD aumenta esponenzialmente con l'aumentare della temperatura, anche se l'UR rimane costante. Ad esempio, se l'UR dell'aria è del 30%, il deficit di pressione di vapore sarà significativamente maggiore a 38 °C rispetto a 25 °C, creando una domanda evaporativa molto più elevata a temperature più alte.

Figura 7. Pressione di vapore dell'acqua in funzione dell'umidità relativa e della temperatura.

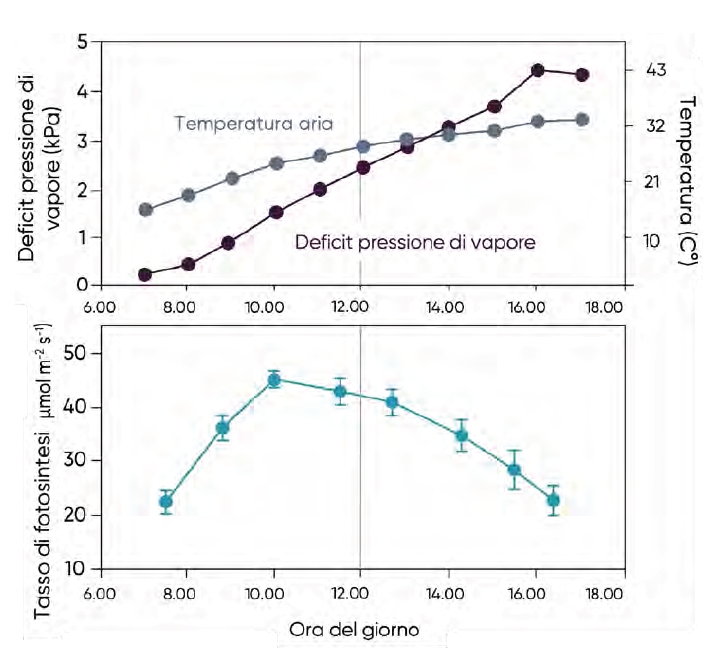

Risposta del mais ad un deficit di pressione di vapore elevato

Le piante di mais rispondono a un aumento della VPD chiudendo gli stomi, una strategia che aiuta a conservare l'acqua durante i periodi di maggiore richiesta evaporativa.

Tuttavia, la riduzione della conduttanza stomatica diminuisce anche la velocità di assorbimento di CO2, riducendo così il tasso di fissazione del carbonio fotosintetico durante le ore del giorno caratterizzate da elevata VPD.

Figura 8. Temperatura dell'aria, deficit di pressione di vapore atmosferico e tasso di fotosintesi fogliare nel mais irrigato nel corso di una giornata (Hirasawa e Hsiao, 1999).

Esperimenti condotti in ambienti con temperature che raggiungevano picchi giornalieri negli anni '90 hanno dimostrato una diminuzione della fotosintesi e della crescita del mais associata a un'elevata VPD (Hirasawa e Hsiao, 1999).

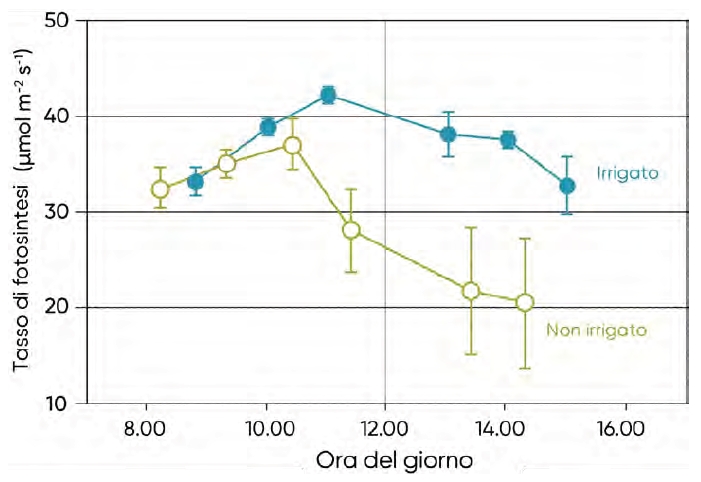

Nei giorni di alta VPD atmosferica, il tasso fotosintetico e la conduttanza stomatica raggiungevano un picco nella tarda mattinata, per poi diminuire nel pomeriggio, mentre temperatura e VPD continuavano a salire. Anche nelle parcelle irrigate, dove l'acqua nel suolo era abbondante, questa depressione pomeridiana del tasso fotosintetico era evidente, sebbene il declino fosse molto più marcato nelle parcelle non irrigate. (Figura 9).

Le temperature estreme aumentano la VPD

Recenti analisi hanno mostrato una forte correlazione tra la VPD e l'accumulo di EDD (giorni di calore esteri) nella produzione di mais irrigato per aspersione nella Corn Belt degli Stati Uniti (Roberts et al., 2013). Il caldo estremo contribuisce allo stress idrico in due modi: aumentando la richiesta idrica del suolo necessaria per sostenere l'assimilazione del carbonio e impoverendo l'acqua nel suolo, riducendo così la disponibilità idrica futura. L'aumento della domanda di acqua in condizioni di caldo estremo è sostanziale; ad esempio, un incremento della temperatura da 27 °C a 35 °C provoca un raddoppio della richiesta idrica (Lobell et al., 2013). Le ricerche indicano che i danni causati dal caldo estremo possono essere parzialmente mitigati da un incremento delle precipitazioni, ma non completamente eliminati (Roberts et al., 2013).

Lobell et al. (2013) hanno confrontato l'effetto dello stress idrico derivante da una riduzione del 20% delle precipitazioni in un mese con quello causato da un incremento della temperatura di 2 °C nello stesso periodo, scoprendo che l'aumento della temperatura ha avuto un impatto maggiore sullo stress idrico rispetto alla riduzione delle precipitazioni.

Figura 9. Tasso di fotosintesi fogliare in base all'ora del giorno per mais irrigato e non irrigato (Hirasawa e Hsiao, 1999).

Venti forti possono peggiorare lo stress da caldo e lo stress idrico

Il vento può aggravare lo stress da caldo aumentando il VPD tra le foglie e l'aria circostante. Quando l'acqua evapora dalle foglie delle piante, l'aria sopra la superficie diventa progressivamente più satura di vapore acqueo. In condizioni di vento lieve, questo strato di aria satura rimane attorno alla chioma della coltura, riducendo il tasso di evapotraspirazione. Tuttavia, quando i venti sono forti, questo strato di aria satura viene costantemente rimosso e sostituito da aria più secca (Allen et al., 1998).

Maggiore è l'umidità relativa, minore sarà l'effetto della velocità del vento, che potrà solo sostituire l'aria satura con aria leggermente meno satura. In condizioni di aridità, anche piccole variazioni della velocità del vento possono comportare significative fluttuazioni nella VPD e nel tasso di evapotraspirazione.

L'impatto del vento è evidente nell'effetto "bordo campo" del mais, dove le piante presentano segni di stress e producono meno lungo il bordo del campo esposto al vento, tipicamente sul lato occidentale o meridionale.

Questo fenomeno è comune nelle estati calde e secche. Lo stress più grave lungo il bordo del campo è probabilmente attribuibile al fatto che l'aria è più secca quando incontra il bordo anteriore del campo e assorbe umidità mentre si muove attraverso la chioma della coltura (White e Licht, 2020; Westgate e Vittetoe, 2017). Di conseguenza, l'effetto del vento sulla VPD è maggiore per le piante vicine al bordo del campo e minore per quelle situate all'interno del campo stesso.

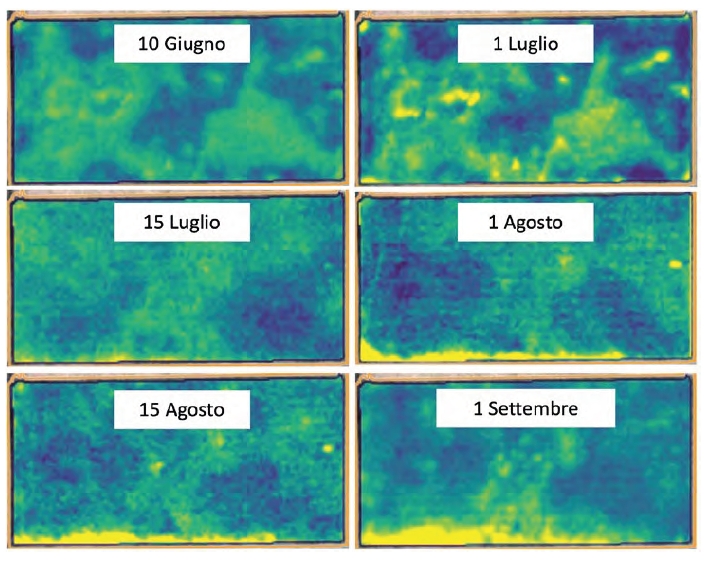

Figura 10. Sequenza di mappe dell'indice di vegetazione che mostrano la progressione dei danni alle colture lungo il bordo meridionale di un campo di mais dal 10 giugno al 1° settembre 2017.

f